Cat's Meow キャッツ・ミャウ

現場の写真

2000年11月。曇。僕は修論を書いていた。実家の一室にこもり、本を目前に窓からどんよりした空をぼんやり見つめた。提出日まであと三週間。ほとんどでき上がっているようで、なかなかまとまらない。夕方に気晴しにジョギングをしに外へ出るが、途中で散歩になる。一人で歩きながらブツブツと演技の練習をしたりする。ここはとんでもない田舎で、数日誰とも会話をしていない気がする。庭(小屋が立った貸し庭。)が並ぶ路地を抜けると広がる畑にでる。そこから森へ向かう。ここ五か月間のへんてつもない毎日だ。

家に戻りシャワーを浴びてニュースを何気なくと見ていると、電話がかかってきた。久々の事務所からの電話である。何やらアメリカ映画に東洋人が必要らしい。アメリカ映画と聞いただけで急に嬉しくなり、頭を肩の上で回転させた上についでに目も回してやった。これからプロダクションの人から電話があるだろうという事を事務所の社長自身がつげてくれた。自分の部屋に戻り、ワイヤーレスを持ち込み、英語の雑誌を手に取った。頭の中を英語に慣れさせるためだ。そして読みながら待った。何を聞かれるのか気になりぼんやりと書面を眺めながら時間が過ぎる。電話が鳴った。恐る恐る受話器に手を伸ばした。

ハローと自分最高の米国発音で接してみた。できるだけ親近感を抱いてもらえるように。しかし、出てきたのは、現地スタッフのドイツ人で彼女は簡単に映画について説明をしてくれた。来週月曜日からギリシャで撮影があり、どうしても英語を話す東洋人が必要であるという事、12月9日にはベルリンでも撮影があるのでその日程の確認をされた。それではスティーブと代りますと彼女は言った。ハロー、先程の復習のようにできるだけスターバックスとベーグルの香りがする発音で迫ってみたつもりだが、どうやらフランクフルトソーセ−ジとマスタードとビールのような発音だったのかもしれない。やあプロジェクトの詳細はもう聞いたかと聞かれた。いや、何も聞いていないと答えると彼は説明をしてくれた。

三日後朝4時に起きてフランクフルトエアポートへ向かった。上空からの雲の流れは定かではない。どこか今自分がおかれている状態に近い気がした。見通しがきかない。どこかに地面或いは海があるはずであるが、そこには視界が及ばない。これから全く未知のテリトリーに浮遊していく感じだ。オリンピア航空は着陸した。チェックアウトカウンターを探している間にビルの出口にたどりついた。何のチェックもない。エアポートはどこか巨大な田舎のバスターミナルに見える。これが本当に首都アテネの空港か。不安がよぎる。名前の看板を持ち上げた迎えの人もいない。10分もすると薄汚いギリシャの男が現われた。彼は東洋人を探していたし、僕以外に人はもう出口にはいなかったのですぐにわかった。これは本当に何かの罠ではないかと一瞬不安になるが、到底私は貧乏な役者だ、捕るモノなどない。便所に行くので鞄を見て貰った。

これからセットに行けるかと思うと急に嬉しくなってきた。ハリウッドのスターもいるのではないかという期待と不安である。彼らとアテネの夜に繰りだせるのではないか。わざわざアテネのガイドブックまで出発前に購入したのだった。心の弾み方はもはや小学生の遠足前だ。

グレゴリウス、略称グレッグという運転手は白い日本製のバンをアテネ都心に走らせた。彼が説明するには撮影所はアテネから7時間も離れた海辺の村でこれからドライブするという。その前に事務所に寄る用事があると言う。なになに、7時間のドライブとは初耳である。それではアテネの高級ホテルに泊ってプールで泳ぎ、アテネの夜をかいま見よう等と言う甘い事を考えていたが、どうやらこのスパルタンなバンで7時間とはちょっと長い。グレッグは連続的にタバコをふかしながら、ギリシャ人の悪い癖だと断わりながら、どこか東京に似た忙しく狭い道路を走った。事務所は住宅地にあるアパートの一階にあり、コンピューターに向かっていた女の子はイギリスの大学を卒業したという。彼等は現地の下請けで撮影のサポートをメインに行っている事務所らしい。彼女が入れてくれたコーヒーを飲んだ後、僕は事務所を出てあたりを散策する事にした。彼らは撮影現場で必要な物を購入する用事があり、出発が遅れると言った。とにかく何もない所なので、買いものをアテネで済ませないといけないらしい。

グレッグ、アテネの事務所で。

グレッグ、アテネの事務所で。

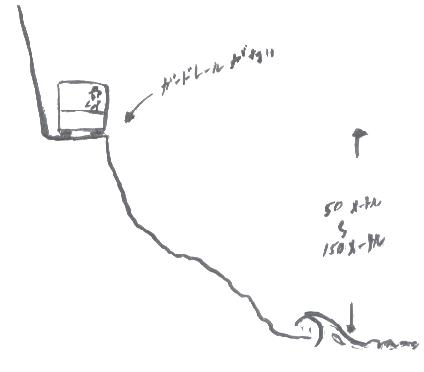

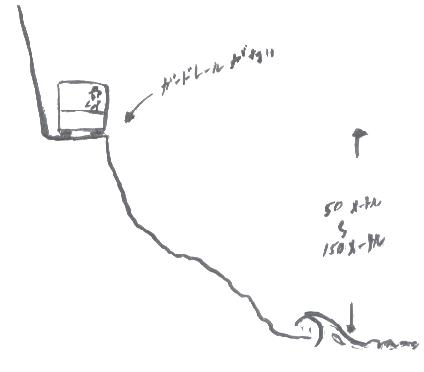

出発。僕はサンドイッチをむさぼったり、景色を見つめたり、グレッグとの通じない会話を続けた。アテネから5時間、外には暗闇が広がる。ガードレールという代物はこの辺りにはないらしい。幅の広い良い道もすでにない。一方通行に等しい狭い山道を滑走して行く。ぽつり、ぽつりと小さな十字架を立てたアルターが並ぶ。グレッグの説明によると、それぞれの事故現場に置かれるらしい。コーナー毎に暗闇から光る十字架のついたガラス箱は気持ちの良い物ではない。中に写真等が祭られているのが見える。グレッグはギリシャでは爺さんの名前を受け継ぐしきたりがある話などしてくれた。しばらく話しては沈黙に入る。先日この山の中を豪雨の中走ったらしい。とても走れる状態ではなかったと。彼の視線は道路に付着していた。視界は完全にヘッドライトの範囲に限定された。崖の下まで視界は及ばない。まるで道路の端から先に空間が存在しないような気がする。反対車線から車がまれに来ると道の端に車を寄せた。グレッグは朝会って以来何も食べていないようだ。闇の中を突っ走る。

ひたすらタバコを吸い続けている。

幾つかの村を過ぎ山を超えると白く壁が塗られた家が並ぶ村に出た。村には薄暗い電灯がぽつりぽつりと並んでいて、道はくねっていた。坂道にバンは止まった。二階建ての家の外付けの石階段を登とプロダクションオフィスと紙がドアに張ってあった。ギリシャ人と思われる人が6、7人大きなテーブルを囲み会議を開いていた。ギリシャ人とドイツ人のハーフというお兄ちゃんが部屋に案内してくれた。部屋は広く、キッチンとシャワー室が付いていた。どちらかといえば民宿と貸アパートの中間のような部屋である。バッグを降ろして、10時にキッチンを閉めるという食道に脚を運ぶ。道路の左側に地中海が静かな波の音を漂わせていた。

足を一瞬止め、星空を眺める。ついたぜ。

食道には蛍光灯が煌々と灯っていて、そのあじけなさと広さは茨城の学生食堂を思いださせた。端のほうにそれらしくテレビまでついている。放送はどうやらギリシャ語らしい。テレビに向かっている奥の机の人々はどうやら店の家族らしい。これまたどこか茨城の食堂の一家に雰囲気が似ている。

店に入ってボーッとしていると、電話で一回話た事のあるタトヤーナというドイツの女性に出会った。彼女はポニテールにダークグリーンのダウンジャッケットを着て片手にはノートを持っていた。これから食堂を出るといった格好だが、彼女は話かけてくれた。恐らく途方にくれて食堂の入り口で立ちつくす僕を見てすぐにピンときたのであろう。明日のスケジュールをまだ貰っていない事を指摘すると、明日は休んでいていいと伝えられた、とにかく世の果てのような所なので旅の時間に余裕を持っておきたかったらしい。彼女は食堂にいたヴィクターという役者に紹介してくれた。彼はこれから他の役者さん達が集まっている飲み屋へ行くので一緒にこないかと誘ってくれた。

ビクターは気さくな感じのアメリカ人で、いわゆる感じの良い普通のアメリカ人だった。紺のスエットシャツにグレーのダウンチョッキ、バックツウザフューチャアでマイケル・ジェイ・フォックスが着ていた物である。彼等は船でアテネから昨日来たのだが、皆ひどく船酔いしたらしい。彼はその状況をギョロ目を空中に停止させ顎を突き出し表現してくれた。そんなにひどかったんですか。いやあ、もう、とにかく、と彼は状況を話してくれた。

くねった村の道を7分も歩くと飲み屋に出た。月の光と街灯に怪しく光る海面が見えるタベルネの前に10人ぐらいの人がテーブルを囲っていた。皆陽気に飲んでいる。一番外側の席に着席した。すると、奥に座っていたジェームスとエドワードのベテラン英米役者達が、まあまあ、もっとこっちにきなさいと呼んでくれた。話では、日本の講演では観客の反応を捕らえるのが難しいという話になった。それは音楽でも同じで、理解し、楽しんではいるが、西洋とは逆の反応を示すのが普通であると説明で説明にならないような事を話た。しかしだんだんどうでもいい話になり、酒ばかりが進んだ。疲れていたので、よく酒が回る。

飲み屋から見える海

飲み屋から見える海

翌日は朝8時位まで寝ていた。部屋は広かった。残念ながら海側ではなく山に面している。シャワーを浴びようとすると、シャンプーがなかった。アテネの高級ホテルという甘い誤算と、ホテルにはシャンプーは付き物と確信していたためである。仕方なく安い食器液体洗浄剤に似た手の絵が載ったプラスティックボトルがあったのでそれを使用した。全く粘土のないシャバシャバ石鹸であるが、固形よりもシャンプーの代理になりそうだ。アパートには他に人の気配はない。当然ドライヤーも持ってきていなかったが、シャワーのおかげで全体的にスッキリした状態で今度は食堂へ向かう。海辺はすがすがしく、青空の下で深呼吸をした。のんびりと足をわずかながら昇る道路を行く。この村は湾の中にあるせいか波も殆どなく11月後半ともなるのに泳げそうな気配がする。食堂は空だった。もう朝食のビュフェもかなり食べつかされている。私のようにのんびりとしている人間は他にはいないのかもしれない。

一人で食堂のテーブルに座っていると長髪の自由人というふんいきを漂わせた40代の人が僕をみてテーブルにジョインしてくれた。カメラマンだと彼は言った。リッチャードは何所辺りを散歩したら好いか教えてくれたが、その後いそいそと仕事に消えた。その後衣装の人が一人きたが、彼女もさっさと消えた。結局一人で海岸沿いを歩くことにする。地平線まで青空が広がり、やや冷ややかな風が沖からふいてきた。道沿いには、オレンジがなっている。一度でいいからもぎたてのオレンジという物を食べてみたかった。いやそう思った事があったかは定かではないが、とにかくうまそうである。庭で働く村人に挨拶をするが、オレンジをくれそうな気配はない。もっと物欲しそうな顔をすればよかった。村を過ぎるとオリーブ畑が道路から山の岩場まで広がっていた。山羊が物珍しそうに僕のほうへきた。初めてみる東洋人なのかもしれない。カリメラと挨拶をする。羊は不思議そうに見てからメエエとないた。

メエエー

メエエー

岬から村のカフェテリアに戻っている間どうしても海の白い浜べに引かれた。道路から浜辺に降りて白い石で埋まった海岸を裸足で歩くと気持ちが良かった。膝まで水の中に入った。その心地よい冷たさはまるで泳ぎに誘っているようだった。第二ポートで働いているスタッフには見えるかもしれないが、他に人はいない。働いている人の前で泳ぐのは気が退けたが、2キロ程離れているので水面に浮遊する点ぐらいにしか写らないであろう。パンツ一枚で海に飛び込んだ。

11月の水はやはり冷たかった。

部屋に戻って卒論のたった一冊だけ持ってきていた参考書とノートを取ってカフェテリアに向かった。しかし、誘惑はたくさんあった。美人な女優が食事をしていた。彼女と視線が合い熱い会話が...という真っ赤な嘘を書いても仕方がない。俳優は皆撮影現場、いたのは数名のスタッフ、しかし彼らと話をしていたほうが勉強よりよっぽど面白い。結局セットの塗装を担当しているドイツ人やら、カメラマンのリッチャード、アルバイトのエミリー等と話をして過ごした。午後になっても僕のコールはない。段々不安になってきた。というのは、これでもうここに二日にもなるのに未だに僕の出番がない。エミリーの話によるとかなり撮影は遅れているらしい。嫌な予感んがする。彼女も去り、カフェテリアは僕一人になった。要約論文のまとめに取り組んだ。

集中などは当然できない。一種の汗りと興奮と疲れがまざってコーヒーを飲めば飲む程状態は悪化した。

夕方に船から撮影の終了後にチャップリン役をしていそうな人を見かけたが、すぐに消えてしまった。きっと台詞の暗記でもしていて忙しいのだろう。

翌朝4時に目覚しを鳴らした。カフェテリアの朝食の後に5時に散髪に行った。ジャクリンはイギリス人でカワイイ感じの人だが自分の頭の手入れには時間が取れていないようだ。朝5時から散髪では仕方ないのかもしれない。隣の部屋ではオスカーを取ったのかノミネートされたかのメークアップアーティストのトラービスが仕事をしていた。狭い部屋の人の流れは次第に増えた。エキストラのギリシャ人が何人かマトローズの格好をして入ってきた。

「散髪は終ったわ。シャワー室で洗ってきて。」と彼女は言った。狭いシャワー室に手ぬぐいはなかった。汚い他人の髪が付いている物しかない。濡れた頭を手で出来るだけ絞ってから、ドアを開けて新しいのをもらった。それが新しかったかどうかは定かではないが、掛かっていたのよりは奇麗だった。道に面したガラス張りの部屋は衣装室になっており皆着替えていた。ジョンが着替えていた。到着した夜にすでにためした衣装を衣装室のロバートは親切に着せてくれた。人に服を着せて貰うのは照れくさい。どうも子どもに戻った感じがしてしまい、自然にくねてしまう。「一人前の役者さんなんだから、もっとしゃきっとして。」と彼は言った。ロバートはカナダ人、演劇監督の修士課程を終了してから衣装の道に入ったらしい。彼のボスはフランス人女性で衣装室には英、独、仏の言葉が飛びかっていた。

左のフランス女性、映画界のコスチュムでは有名らしい

左のフランス女性、映画界のコスチュムでは有名らしい

衣装やメークの男性の中では彼はさほどホモッぽくない。どうも皆ホモに見えてくる。ロンドンに住んでいた時のルームメートがホモだったので、免疫は出来ている。いや、ルームメートではない、フラットメートだ。ちゃんと各々の部屋はあった。当り前か。

三日目の朝にクルーは皆第2ポートへ向かった。空は曇っている。1925年制のパッカードのエンジンの調子が良くないとその大がらな持ち主は言った。そのじゃがいも親父は僕にギヤアの入れかたを教えてくれた。彼は普段はベルリンでタクシーの運転手をしており、時折趣味のクラシックカーで結婚式や映画撮影に参加していると言う。3週間前にニックノルテを乗せて映画の撮影に参加したらしい。力でがりがり言わせながらギヤアを入れると、エンジン不調の2.7トンの車はのっそりと動きだした。なんだ、乗れるではないか。前後何回かセットに邪魔にならないように往復した。とにかく、ギヤアの位置等も今とは異なり、ファーストとバックを入れ間違える。

夜のキパリセとクラシックカー

夜のキパリセとクラシックカー

雨がちらほら降ってくる。役者は船に避難する。キルスティン・ダンストは音楽を聞きながら船の屋根つきデッキのチェアに座っている。僕は食堂で一緒だったギリシャ人のエキストラと話をするが、コミュニケーションに限界を感じる。船からサンドイッチのかけらを投げると魚がピラニアのようにたかる。クラウディーとクラウディアのイギリス人コンビとキルスティンの音楽コレクションを手前に音楽の話をしている。18才とは思えない幅広いコレクションだが、過半数は知らない。やはりジェネレーションギャップを感じる。当り前か。スティーブがベテラン役者さん達と映画あてクイズを始めた。不運にも同じテーブルに座っていた僕はパスする事にした。一々、監督、俳優、タイトル、作者等覚えていない。確かに聞いたような事はある物もあるが、皆さすがよく知っている。どうも長年プロの役者をしている人達にはあらゆる面で退けを感じる。

不安だ。俺はピラニアの餌かもしれない。

午後を過ぎてから、要約自分の番が回ってきた。チャップリンの役をしているエッディーと初めて会った。彼は撮影後も飲み会に参加しているのを見た事がない。きっと、セリフでも暗記しているのであろう。エッディーは難しい顔をしつつも時々携帯でメッセージかなんかをチェックしている。確かに待ち時間が長い。なんともう三日目になるではないか。ライトも音もカメラもオーケー撮影の準備はとれた。リハーサルをする。僕のシーンに監督とカメラマンは笑った。真剣なシーンではなく軽く笑える所なので、ほっとする。緊張がほぐれた。が、急に雨が降りだした。今日のポートでの撮影は打ち切りだ。残りは屋根のついたデッキで撮影を行なう。僕の用はもうない。三日もいて1シーンも箱に収まっていない。これから一体どうなるんだろう。

翌日はドイツから特別な俳優が一日だけきて海上でキャノンボールシーンというのを撮った。僕は一日また一人でキャフェテリアでグータラとしながら、船が出るまでうだうだしていたカメラマンのりッチャードと話をしたり、クラシックカーの叔父さん二人とその奥さんと話をした。パッカードは昨日の雨でエンジンが掛からなくなってしまい、午前中修理をしていたらしい。クルーは皆船に載っている。しかし僕の修論には締め切りが迫っているのだ。

役者達は村のレストランを食べ歩いていた。海のさちがきっと美味しいと思われるであうが、残念ながらそのような事はなかった。もっと交通の便が良ければ観光やレストランも開けるのであろうが、夏に別荘を持った人(しかし豪華バケーションを必要としない人)と近郊の人しか来ないらしい。カフェテリア以外にレストランが3件あったが、食べ物は似たり寄ったりだった。(食堂の食べ物に石が入っていて歯が欠けた)比較的おいしかったのは、カフェテリアの数件手前にあったテラス付のレストラン。ここには役者さんとその奥さんや、連れが暇を潰していた。何回か彼らと一緒に食事をしたり、お茶を飲んだが、どうも落ちつけない。俳優の奥さんに一瞬みとれてしまったり、ハリウッド会話は全くチンプンカンプン、だった。他の役者の多くはベルリンで既に3週間近く過ごしていて一種の連隊感を築いていた。それでも4日目となると、少しづつ慣れてきた。

五日目の土曜の朝にして要約僕の第一シーンは箱に収まった。主役のエッディーと初めて言葉を交わした。最初は順調だったが、影の方でわずかに僕が映るショットで失敗した。その前にある提案を監督にしたら、話しを中断しないでくれと"Don't interrupt"言われ、ちょっと質問をちゅうちょして詳しく聞かずに動いたからかもしれない。しかし、彼は"You screwed up" ドジッタなと言って笑い、再び同じシーンを撮った。気をよくした僕は又ろくでもない提案をしたが、彼の会話を中断しない限り聞いてくれた。その後他のシーンの撮影をみてから午後に衣装室で20年代の服を脱ぎ、着替えてから、部屋に戻った。ぐったりと疲れを感じる。昼寝をした。ワンシーン撮れたのが妙に嬉しい。しかし、修士論文の締め切りはヒシヒシと詰めてきた。資料は全く持って来ていない。ドイツのプロダクションだから計画に忠実だろうという甘い読みは完全なる誤算だった。提出日まで後2週間半。手書きでまとめを書く。インターネットにさえろくに繋がらない田舎だ。

後ろに小さく写っています。うーむ。小さい

後ろに小さく写っています。うーむ。小さい

エッディーとローナンと3人でカフェテリアでコーヒーを飲みながら時間をつぶしていた。

ローナン:一ヶ月前まではこれに参加できるとも思っていなかったよ。

エッディー:ジョアンナは先週に役がきまったんだってさ。

僕:いや、僕は来る三日前に役が決まったんだよ。

ローナン:本当?ベルリンでオーディションしたんだ。

僕:いや、彼らはベルリンでした。

二人は目を見合わせた。

僕:彼らはベルリンのオフィスから電話を掛けてきたんだよ。

エッディー:あ、成る程。それでピーター{監督}と話したんだ。

僕:いや。

ローナン:監督と話さなかったのか?

僕:いや、スティーブ{作者}と話したんだ。

ローナン:それで脚本を読んだんだ。

僕:いや、これが、机にたまたまあった、タイムズ誌を。それでいいかと聞くと、スティーブはいいよって言うんだよ。一文章読んだ途中に日本語のアクセントの分量を聞くと、それは監督の決める事だからと彼は言うんだよな。そして遠慮がちにもう一文章読んで貰えないかって聞くんだよ。それが金曜で月曜にはもうギリシャに向かっていたさ。

一種の不気味な沈黙が続いた。しまった、50人の中から選抜されたと言えばよかった。そうしたら急に二人が笑いだして、異様な緊張感が解けた。以来時々彼らとぶらぶらする事になった。

月曜日。来て一週間だ。またも悪天だ。昨日は休みで天気は良く、皆で泳いだのにもかかわらず、今日は風が強い。撮影日だというのに。

冷たい風の中を皆急いで動く。運転手のグレッグはコスチュムを着た薄着のキャリーと僕をバンの後席に残して外に出た。するとバンはゆっくりと浅橋の坂を3メートル先の海に向かって下りはじめた。3歩ほどバンから離れたグレッグはそれを見、跳んで戻りドアを素早く開け載り込んで止めた。キャリーは目を梟にした。「僕と君が海の底という事だったな。」彼は言った。同じ目をわざわざ作ろってうなずき返した。表情が成功したかは定かではない。

1925年制のパッカードの調子は悪かった。まるで僕を馬鹿にしているようだった。おまえさんみたいなアマチュアに俺がわかるわけがないと言っているようだった。ギヤーはガリガリ押しても入らず、入ると逆に走り、それもまるで咳をしているような音を出していた。逆に走るのはギヤーの設定が今の車と違うからである。ファーストの位置がバックになっている。じゃがいも親父によると、雨のため一本シリンダーが死んでいるらしい、まあでも後7本あるからと彼は言った。監督は私にできるだけ早く車を走らせるように指示した。しかし1925年制のパッカードは重くなかなか言う事を聞いてくれない。まずチャップリンに挨拶してから車に飛び乗るのであるが、今の車と違ってドア際にあるハンドブレーキが乗り込む際邪魔になる。何回か練習をする。チャップリンは音無く後部座席でかまえいていた。本業ではコメディアンのエッディーは結構無言だった。「車には慣れたか。」と聞かれた。こっちは慣れるのに手一杯だった。車から降りると帽子を強風から守るため、ガムテープで頭に張り付けた。髪の毛がからむが、仕方がない。一瞬ギヤアを逆に入れる。干や汗が垂れる。エッディーも一瞬はっとした。

ショットは3回撮った。3回目はスピィーディーに撮れた。その後主演者の船の場面を撮ったが、午後に撮影は強風のため打ち切られた。

チャプリンを演じるエッディーもキパリッセに来て二週間目になってから、ちょくちょく顔を出すようになった。特に夕食後カフェテリアにDVDを持ちこみ、難しい顔でマニュアルを読んでから食堂のテレビに接続した。主に古き良き映画を上映し、皆の暇を紛らしてくれた。英語で字幕をドイツ語に設定した。これなら、数少ないフランス人スタッフを除いて皆わかるからだ。皆現地の唯一のワイン、プラスティックボトルに入った代物をデキャンターに移して、それをすすりながら、映画に見入った。何処となく、老人ホームの映画の会を思わさせられた。皆疲れていて、ただじっと画面を見入る風景は異常だった。エッディーの目は慣れないブラウン色のコンタクトを撮影中にしていたせいか、血走っていた。

ある夕食後また安いワインを飲みながら、エッディーとローナンと話ていた。

「ところでさあ、ユウキはここへたった二日の予定で来たんだろ。」ローナンが言った。

「まあ、で?」

「いやさあ、下着とかだな、どうしてるんだよ、ここではパンツでさえ売っていないからな。天気も悪くて洗濯しても乾かないだろう。」奴はニヤニヤしていた。

「いや、裏表、前後というのは冗談で、ちゃんと洗ってるさ。」と僕。

「それはだな、シャワーを浴びながらか、それとも洗面器でか?」ローナン。

「かなり、個人的な質問だなあ。」と僕。

「いや、人間性を読むには欠かせない質問だな。」とエッディー。

以後の会話をここで公開するには皆のために控えましょう。確かなのは、ドライヤーでさえないこのホテルで僕は部屋のクーラーの開口を利用して難を凌いでいた。乾いたパンツのありがたみを感じました。

ここには雑誌や新聞もない。ジョアンヌが三日程一時帰国したが、その際新聞や雑誌を購入してきてくれた。あるゴシップ紙にロッビー・ウィリアムスの新しい恋人という題でキャリーの妻の写真が出ていた。一人づつドアから出てきた写真だが、一緒に映っているわけではない。よくよく見るとドアは異なっていた。ドアはそれぞれ同じ色形をしていたが、確かに違う。食事の時間にその雑誌は食堂をまわり、暇な我々は結構それで楽しんだ。ゴシップと言えばギリシャの現地新聞にはキパリセでジョンニー・デップが映画を撮っていると報道された。そのニュースにそそのかれて、アメリカ人のうるさいジャーナリストが何人か間違えて我々のセットに飛んで来たが、また嵐のごとく消え去った。その話で我々は盛り上がった。本当に他にする事がないのである。この島にきてもう一週間になるなあとジョンに言うと彼は「ここは島じゃないさ。だけど本当に島流しに合ったみたいだ。」と言った。まあしかし、島流しにでもなっていなくては、俳優さん達とこうのんびり話もできなかったであろう。

木曜、キパリセにきて11日目に要約撮影の順番が回ってきた。午後の撮影は僕が中心の短いシーンが3本撮られた。オラのためにスタッフ全員動いてるで、と心の中で喜びがわいた。

タバコを吸うシーンがきた。煙草を吸わない者に20年代に吸っていたノーフィルターの煙草はきつい。ちゃんと吸うのが大切と思い無理して煙を飲みこんでみた。するとピーターは遠くから叫んだ。「駄目だよ、ジョイントのように吸っちゃあ、もっとふかしてふかして。」スタッフはニヤニヤしだし、何故か僕は煙草をふかすだけに全神経を集中した。

運転手の役という事で当然車の運転もさせられた。ただ、限られた場所で回転の早いショットを撮るには狭い所で素早く加速し、ブレーキングをしないといけない。第一トライで真直走り、ゆっくり止まり再び元の位置にバックした。ピーターはモニターがおいてある130メートル先から歩いてきた。途中で一端足を止めた。どうやら僕が車から出て彼の方に来るのを待っていたようだが、僕が車の中でギヤーをニュトラルに入れたりして、もたもたしている内にあきらめたらしい。行くよ、と手で合図してから、ゆっくり歩いてきた。バナナ型に弧を描いてそこから加速そして最後に急に減速するという指示だった。しかし、パッカードには油圧のブレーキ等ついていない。すべて脚力まかせである。セットにつっこむ恐れがある。加速する、弧を描く、そして減速。車は映っても最後は僕は写るアングルにいなかったので、体全体でブレーキに踏み込んだ。セットはどんどん近づいた、危ないと思ったが、ぎりぎりで止まった。ピーターの顔を伺う。手を振っている。バックしろという事らしい。彼はまた歩いてきた。エンジンを時々ふかさないとエンストの恐れがあった。ピーターはため息を付くように肩を降ろして僕の所まで歩いてきた。良かったがもう少し弧を小さくスピードを上げ、減速をきびきびさせろと言った。無茶な注文だと思ったが、到底反論する立場ではないので、ふんばった。体全身でブレーキに踏み込んだ。セットにぶつかる寸前車は砂袋の上に止まった。全て箱に押さまったらしい。

ここまで書くとまるで常時撮影或いは役者さん達と駄弁っていたように見えるが、実際には殆ど一人で喫茶店で緑茶に似たチャイを飲みながら、一人寂しく論文のまとめと葛藤していた。ラインプロデューサーに後ほど映画際で会った時に、ちゃんと論文通ったかと聞かれる程だった。夜皆で飲んでいても、僕は早く寝床に戻っていたし、まあかなり追われている雰囲気があったのかもしれない。でもプロデューサーのキムと脚本家のスティーブが暇でゴシップを話していたり、私用のビデオを撮っていたりする時はできるだけ、背後霊のように彼らの行動に参加していた。

僕の仕事は終った。スタッフは夕方に昼食をしてから、夜の撮影に備えていた。村を散歩し、地元のオリーブオイル工場にカラなプラスティックボトルを持ってつめて貰った。二人のアフリカ系ミュジシャンがジャズを或る家で奏でていた。撮影のための練習。村の道を歩いて窓から覗くとお婆さんが両手を膝の上において一人古いテレビに見入っていた。静かな夜だ。撮影は第二ポートで行なわれていて村から2キロ以上離れている。

後半早くここから脱出したいとも思ったが、実際に明日発つとなるとちょっとさびしい。そんな話をカフェテリアでぶらぶらしてたスティーブやキムとした。彼らは10時に再び撮影現場に戻った。僕は一人で最近皆がボイコットしていた酒場タベルネに行った。ここは現地の値段と映画スタッフの値段を分けていたため、皆ボイコットしようという話になった。もっとも、スタッフも酔っぱらって払い忘れたりしているので、まあどっちもこっちという所だろう。地元のお兄さん姉さんしかいないバーでビールを飲んだ。最後のドラグマを使った。バーの姉さんは奇麗だ、お姉さんと言ってもマダムの娘で恐らくまだ10代だろう。ローナンが彼女から熱い視線を送られた話をしたが、現地の男共の習風にどんな物があるか解らない。特に外者に対しての集団リンチがあるかどうかわからないという事で避けたと笑ってた。とにかく僕はあまりフレンドリーな顔をしていないギリシャ男共が並ぶカウンターと女性がいるカウンターの中間コーナーに座った。つまり、僕の右に女性、左に恐いギリシャのお兄さん達が並んで座っていた。ちょっとブリット二ースペアに似たバーのお姉さんが隣りに座っていたが、バーに戻ってビールを渡してくれた。彼女と少し話た。隣の男共は面白くなさそうだったが、明日発つ身としては、別に会話ぐらいなら許されるだろうという考えは危険かな。バーの姉さんはポテトチップを一袋くれた。袋を開けて彼女の友人達に進めると、彼女達は急に笑いだした。ポテトはしけっていてまずかった。新しい袋を貰った。こうやってわきあいあいとしていると、恐いギリシャのお兄さんの表情は次第にひきつっていった。やばいかもしれない。

夜中の2時にカフェテリアに戻り、夕食を取っているとスティーブとキムが戻ってきた。あまり話もせず、その後帰って寝た。翌日東洋人が海に浮く事はなかった。

翌日の朝バスが迎えにきた。皆と一緒にアテネの空港へ向かった。僕がバスに乗るともう二人用の座席は残り一か所だけだった。つまり片方には誰かがもう座っていた。僕の後から主役のエディーがバスに乗ってきたが、ここで問題だった。まさか僕がキルスティン・ダンストの隣に座る訳にもいかない、別に法律がある訳ではないが。だからと言って主役に誰かと席を分けさせてもいいのだろうか。速やかな判断にせまられた。僕は残ったキルスティンの前の列の最後残ったダブルシートに素早く座り、後からきたエッディーを無視した。結局「運転手」が主役の席に滞納してしまったのだ。そして彼が通り過ぎると振り替えって彼の行動を追った。彼は後部席ジェームスの隣に座り、一席開けてクラウディアが後部座席に座った。しめしめどうやらおさまったようだ。左手前にキルスティンその前に僕、ジョアン、キアラ、右側にはクラウディーの前に、ビクター、ジャズミュジシャン1ジャズミュジシャン2、そして運転手のすぐ後ろにプロデュサーのキム。残りはまだ今晩撮影だ。バスは海沿いの岩壁の道を上る、当然ガードレールなどといった代物はついていない。景色はまるでヘリコプターから海辺を見下ろしたように無限な海と空の青に広がる。キリスティンは山側の席に座りちらっと海の方を見ては山側に渦くまってしまった。皆が最高の景色だよ、見ろよと言っても、動こうとしない。

「見たくないの。落ちるでしょ。」と彼女はふくれた。

「大丈夫だよ。」エッディーが言った。

僕は海を見るために立上ってビクターが座る方へ身を乗りだして遠く崖っぷちの下方に広がる大自然に見入っていた。するとジェームスが言った。

「ユウキ。もっと山側に体重を移動しないとバスごと転落るぞ。」

「何んでいじめるの?もういやなの。何も聞こえない。何も聞こえない。キコーエーナーーーイ。若い子をいじめちゃだめでしょ。私まだ18なのよ。」とキルスティンは言って自分のジャケットを頭から被ってしまった。

「皆に愛されるているのと、ねたみさ。」とエッディーは言った。

山道には小さな祭られた十字架がついたアルターが点々と並んだ。キルスティンはそれをジャケットの下から見るなり急に裏声でデスボックス、死の箱と叫んではまた頭を自分のジャケットで覆って寝ころんだ。風邪の後遺症か寝込んでしまった。

海沿いの岩壁を越えるとステップのような景色が広がった。美しいが、やや単調だ。ビクターは日記を書き、後ろではエッディーがまたDVDを取りだして、小さな画面で「3人の野郎共、タリラリラーン」というクリントイーストウッドの西部劇を見ていた。僕は目がちかちかするので、途中から自分の席に戻り、CDを聞きながら流れゆくギリシャの景色を楽しんだ。ジャズミュジシャン達もそれぞれの音楽と景色に浸っていた。

途中の村で一回休憩した。村人はこの白人、東洋人、アフリカ系のコンビ不思議そうにみつめていた。我々は悪乗りして、変なストレッチ運動を始めた。その後ずうっとアテネまで休憩なしで走り続けた。アテネに入ってからマクドナルドの前でトイレの休憩を取った、どうしても町の反対側の空港まで間に合わない人が何人かいたからだ。僕らは用を済ませトイレから出るとまだ女子の行列で待っている人がいた。キルスティンは僕を見るなり、見張っていてと言って男子トイレに直行した。ギリシャ人の叔母さんは不服そうな視線を僕の方に向けた。僕はかなり迷惑な感じもしたが、その状況を少し楽しんでもいた。これでキルスティンは僕に借りができたのだ。フフ。おばさん達の視線から逃れるように我々はトイレに逃げこんだ。トイレに戻るとエッディーは手を乾かし終り、任せたよワレワレノアイドルをと言った感じでちらっと見て、指をドアに指してからさっさと出ていってしまった。しばらくすると「状況どう?」「空気は奇麗だ。オーケーだよ。」彼女は笑って、どこか解放された表情で出てきた。蛇口の水は足で踏まないと出てこないギリシャ式でそれを私は踏んで彼女が手を洗い終るまで待った(彼女は確かにしっかり洗っていた)。ただ、当時、私は彼女がどんな役者か知らなかった。ボグダノビッチ監督の事でさえ知らなかったのだから、仕方ないのかも知れない。とにかくドイツの森の中のキノコ村に住んでいるので許して貰いたい。

この事件に対しての本当の感動を覚えたのは数か月後にキノコ村でテレビを見ている時だった。キリスティンはブラッドピットとトムクルーズと一緒に出演してるではないか。何と私は彼女にアテネで安らかな一時を確保してあげたのであった。しかしまあ、僕がこんな事を書いてもいいのですかね。本当に。

いずれにせよ、キルスティーン(なれなれしいんだよな)借り返してよ、いつか。(ひつこい?)わはは。

飛行場についてから僕のフライトチケットがない事にギリシャの事務所の人が気づいた。調べてみると、皆はルフトハンザなのに対して僕は現地の便オリンピックだ。カウンターに行くと僕の便は違う飛行場から出ていた。確かにここはちゃんとした国際空港で僕が到着した所はバスの巨大停留所に似たいわゆる飛行場だった。事務所のギリシャ人の女性はタクシーでもう一つの飛行場へ連れて行ってくれた。そこで僕は彼女とフライトの手続きをした。彼女は帰り、僕はホールで2時間待った。たった一人まともな役者扱いされていないのは僕だった。まあ、ローバジェット映画だから仕方がないかと諦める。それに宿泊はとりあえず一人部屋だった。キパリッセという小さな村では部屋が足りなく、スタッフは二人一部屋に泊まっていた。だからとても文句等言える身分ではないのだ。そうか。

夜10時にフランクフルトに到着した。皆は3時間近く前に到着し、そしてベルリンに乗換ている筈だ。タクシーで帰れば良いものの、ちょうどバスが待っていたので、それに飛びのった。何故か、僕がプロダクションのお金を使ってはいけないようなコンプレックスからの判断かもしれない。一回乗換て家についたのは11時を回っていた。やはり、マイナーな脇役の存在はつらいのだ。

一週間修論に追われた。寝ず食わずとは言わないが、金字と決まっていた表紙のタイトルが時間切れでやけに斜めになってしまった。無事郵便で期日のスタンプで発送し、その脚で直接ベルリンに飛んだ。電車を使わされるかと思ったが、そんな事はなかった。ホテルパラスでは部屋は予約はされていたが、個人支払になっていた。おかしい、いくらなんでも。またプロダクションは僕の事を忘れていたのかと思って部屋に行った。すると部屋は片付いていない、誰かがチェックアウトしたままの状態だった。どうやらホテルのマネジメントがよくないらしい。コールシート{予定表}のファックスも着いていない。仕方なく、プロダクションに電話を入れるが、もう9時なので誰もいない。明日のスケジュールがわからない。また早朝に迎いがくるとなると大変だ。他はケンピンスキーに泊まっているのを知っていた。歩いて15分なので行ってみることにした。役者を誰か捕まえれば、彼らはコールシートを持っている筈だ。ケンピンスキーのロビーからビクター、エッディー、スティーブ、ジョン、キルスティンに電話を入れるが誰もいない。ジェムス・ローレンソンの事をまちがえてカメロンと言ってしまいフロントの兄さん姉さん達と一緒になって笑った。やはりちょっとあせっているのだろう。困っていると、なんとコールシートがデスクにおいてあるのが目についた。フロントマンは快くそれを見せてくれた。明日12時に迎えがホテルにくると記載されていた。

教会での撮影は始まっていた。着替えて、メークアップで髪をセットし待った。今日はフィリピン人3人がハワイアン音楽を奏でるシーンのためにいた。彼らのうち一人はホモで他のメークのスタッフと仲良くしていた。少なくとも時間は人物観察をしていると早く過ぎた。あきると更衣室に使われた部屋に移動して彼らの撮影のために用意されたギターで皆でフォークソングを歌った。僕もその中の一人だったがどこか不気味だった。ベルリンの教会の中で歌を歌う4人の東洋人。何処からか知らないが、一人が楽譜を持ちだしたのだ。時計は3時を指し腹が減ってきた。エキストラのための飯が出てきた。フィリピン人達は役者契約でエキストラではなかったが、スタッフ用の飯を墓場まで歩いてさらに探しあてる必要がある。てっとり早いと我々もエキストラの行列に参列する事にした。冷凍のトルテリーニはさほど悪くはなかった。

教会の外での撮影は終ったらしく、皆墓場へ移動したようだ。暇な私も墓場へ行く。監督はクラウディアを両親に誉めたたえていた。その後クラウディアの手もちぶさたにしていたお父さんとちょっと話た。シャーロックホームズといった感じのロンドンの弁護士でパイプが似合っていた。すごくお金をかけるものだと彼は関心していた。衣装だけでは寒かった。日も沈んできた。どうやら僕の出番はないらしい。シーンカットだ。残念。

フィリピン人3人と話をしてから特にする事もないので帰る事にした。

送り向いの運転手は今日パーティーがある事を話してくれた。山頂フェスティバルと言って半分まで到達した事を祝う祭だ。役者はホテルのロビーで待ち合わせた。やはり一週間のギャップを感じる。また昨日フライト前に発送した修論の疲れも出た。皆の話をなんとなく流す。パーティーに移動しても元気は出ず、ラインプロデューサーのマーティン、彼は数々のドキュメンタリーを手掛けていて、もう一人のアーニー、彼は今度自分の映画を監督として撮るらしい、あと衣装室の人とずうっと話をして終ってしまった。とにかくエネルギーがもうなかった。さらに翌日には事務所でのデモテープ撮りが待っていた。監督の娘さんが The Making of 映画製作記録映画を撮っていて、そのスタッフもいたが、残念ながら少し話をした後パワーが体から抜けてしまった。いや、監督の娘と聞いて氷ついてしまったのかも知れない。プロダクションのマーティンにアーニーと一緒にホテルへ送って貰ったのは2時だった。

このベルリンでの撮影期間中にスパイダーマンのトビーとサム・ライミ監督がベルリンに来てキルステリンとの打ち合わせをしたと聞いた。スパイダーマンとの相乗効果を狙って今回アメリカではほとんど同時発表だった。

映画撮影は呆気なく終った。12月20日に撮影は終了された。その日に打ち上げがあったが、ベルリンまで行くのは面倒だったので行かなかった。いつ又皆に会えるのだろう。

Pictures

homepage

グレッグ、アテネの事務所で。

グレッグ、アテネの事務所で。 飲み屋から見える海

飲み屋から見える海 メエエー

メエエー 左のフランス女性、映画界のコスチュムでは有名らしい

左のフランス女性、映画界のコスチュムでは有名らしい 夜のキパリセとクラシックカー

夜のキパリセとクラシックカー

後ろに小さく写っています。うーむ。小さい

後ろに小さく写っています。うーむ。小さい